京都市を拠点にシェアサイクルサービス「Clew」(クルー)を展開する株式会社Clewは、「京都の当たり前の交通手段」となることを目指し、地域に深く根差した事業を展開している。単なる移動手段に留まらず、地域コミュニティの活性化や社会貢献にも積極的に取り組むClew代表取締役の西本氏に、その事業戦略と経営哲学を聞いた。

■京都市民の生活圏を広げるシェアサイクルサービス 強みは3つある

──京都市内で主にシェアサイクルサービス「CLEW」を展開されていますが、競合と比べての強みを教えていただけますでしょうか。

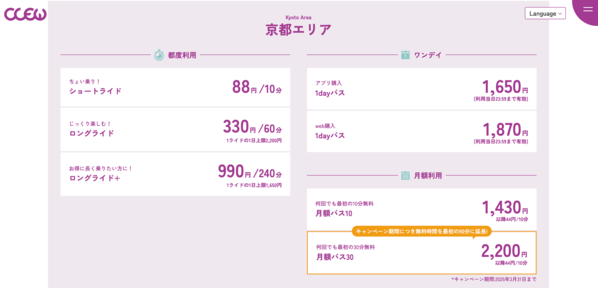

西本氏(以下、敬称略) 1点目は「リーズナブルな料金であること」です。10分88円でご利用いただけます。

2点目は「便利さ」です。電動であることはもちろんですが、他社が一つのプランのみ提供していることが多い中、CLEWではアプリを使わずに利用できるICカードパスや、学割・法人プランもご用意しています。観光客、通勤・通学者、買い物客など、多様なニーズに合わせた多彩なプランに加え、荷物が乗せやすいカゴの採用など、利用シーンに応じた工夫も取り入れています。

3点目は「安心して使えること」です。普段使いするモビリティだからこそ、保険やバッテリー交換体制などをしっかり整備し、安心してご利用いただけるサービスを提供しています。特にバッテリー交換などの再配置面では、市の駐車場や駐輪場を管理する一般財団法人京都市都市整備公社にご協力いただき、「乗りたいときに乗れる」サービスの実現を目指しています。

また、清掃面では障がい者就労支援企業の皆さんにもご協力いただき、ポートの清掃を実施しています。こうした取り組みを通じて、少しでも地域社会への貢献や、多様な方々の活躍の場づくりにつながればと考えています。

リーズナブルで便利、そして安心という3つの強みが組み合わさっていることが、当社の大きな強みであると考えております。

──10分88円というリーズナブルな価格設定は、どのような考えのもとに設定されたのでしょうか。

西本 まず、市民にとってリーズナブルであるかという点です。10分88円は市民価格で、観光客向けには60分330円や1日乗り放題1,650円などのプランがあります。10分88円という設定は、普段利用するバスや電車よりも合理的に安いべきだと考えたからです。京都市は非常にコンパクトなので、10分以内の移動が多いという特徴があります。

他社のシェアサイクルは30分や1分単位での料金設定が多い中、さまざまな検討の結果、10分88円という価格に落ち着きました。地下鉄を一駅乗ると220円かかるのに対し、88円で移動できるというのは半額以下であり、人々の行動変容を促す価格差だと考えています。当社は普段使いするバスの方向性を目指しており、公共性を考慮し、この価格設定にこだわりました。

■「京都の当たり前」を目指す差別化戦略 遅くとも10年以内には1万台に

──CLEWを京都の当たり前の交通手段にしていきたいとのことですが、そのゴール達成に向けた今後の差別化戦略について教えていただけますでしょうか。

西本 当たり前の交通手段にするために、まずハード面として、京都市の人口の約1%程度の自転車導入が必要だと考えています。これは世界的なデータに基づいた仮説です。京都市の人口約150万人に対し、当社が展開しているエリアの人口は約100万人ですので、約1万台程度の自転車導入を目指しています。

100人で1台の自転車をシェアする状況が生まれ、それが稼働し続けることで、お客様が移動を考えた際に、純粋にCLEWというシェアサイクルが想起される状況になるでしょう。

そのための差別化は、先ほど申し上げた「リーズナブルさ」「便利さ」「安心」の3軸をしっかりと揃えることです。料金が高ければ、タクシーや地下鉄で良いという話になってしまいますので、これらの要素を徹底して追求することが差別化につながると考えています。

──現在、自転車の導入台数はどのくらいですか? また、1万台の目標はどのくらいの期間で達成する計画でしょうか。

西本 現在、電動自転車1,500台で、1万台達成は遅くとも10年以内には達成したいと考えています。

──アプリを通じてイベント情報の発信やボランティア募集もされていますが、これらは売上拡大やユーザーエンゲージメント向上にどの程度貢献しているのでしょうか。

西本 正直、現状ではエンゲージメントにはそれほどつながっていないかもしれません。しかし、このような活動をしているのは、当社のサービス設計の基準が「モビリティサービスを通じて人々の生活圏や世界が広がるかどうか」という点にあるからです。

ボランティア活動などは、人々の潜在的な欲求を満たすものだと考えています。これは将来的に長期的な顧客価値(LTV)につながれば良いと思い、小さな規模ですが発信を続けています。

■企業が社会にサービスを提供する意味 交通安全の情報発信は社会的責任

──食フェスの開催や交通安全講習なども行われています。これらは直接的な収益につながらない部分かと思いますが、これらを重視されているのはどういったお考えからでしょうか。

西本 企業が社会にサービスを提供するというのは、誰かに「ありがとう」と言ってもらえるサービスを作ることだと考えています。その中で、安全でないモビリティを提供することは、反発を生みやすい。交通安全に関する情報発信は、企業としての社会的責任であり、当たり前にやるべきことだと考えています。

食フェスに関しては、いろいろな人に楽しんでもらい、街中の新しいお店を紹介することで、新しい発見をしてほしいという思いがあります。これは「お宝を発見する」と表現することもありますが、そういった出会いが人々の世界を広げることにつながると思っています。

──ボランティア募集や食フェスなどは、地域貢献や地域との交流の場を提供するという目的があるという考えでしょうか。

西本 そうですね。地域のためになっていると大げさに言う立場にはありませんが、それが誰かの何かのプラスになることがあれば良いなと思ってやっています。

将来的には、たとえば◯◯大学の学生がおすすめするラーメン店やカフェを紹介するなど、生活圏を広げるきっかけを提供していきたいと考えています。食フェスも、そういった人々が集う場の一つです。

■企業が社会にサービスを提供する意味 交通安全の情報発信は社会的責任

──自転車にGPSデータを搭載し、そのデータを活用していきたいとのことですが、具体的にどのような活用を考えていますか?

西本 現在のサービスはNTTドコモさんとの提携で一部変更されているため、今後は協議や自社アプリの開発を通じて進めていくことになります。

しかし、自転車の移動データはこれまでにない面白いものだと考えています。GPS情報と情報発信を組み合わせることで、新たな価値を生み出し、それが収益にもつながる可能性があります。

具体的には、たとえばお店の近くを自転車で通っている人に向けて、特定のプッシュメッセージを送るようなことができれば、お店側にとっては効率的な顧客集客につながります。自転車を利用した人にとっても「こんなお店があったんだ」という発見になります。そうすることで、双方に「ありがとう」が生まれ、結果的に収益の一部になるのではないかと考えています。

──大学生が卒業後に放置自転車を置いていく問題があるそうですね。

西本 はい。京都は、学生のうち約4分の3が府外から来ていると言われています。そのため、卒業と同時に多くの学生が京都を離れ、自転車を放置してしまうという構造的な問題があります。放置自転車がシェアサイクルに置き換わることが、理想的だと考えています。 ショッピングモールや学生マンションの管理者の方々も、放置自転車の処理に困っているという話をよく聞きます。これがシェアサイクルであれば、そのような問題は発生しません。

もちろん課題もあります。学生にとって有料サービスを利用するハードルは高く、一度自転車を買ってしまうと「無料」だと感じてしまうからです。しかし、駐輪場代やパンク修理費、保険代などを考慮すると、実は電動自転車が利用できるクルーの方が合理的です。

そこで、学生向けに経済合理性のあるプラン、たとえば30分無料などのプランを、どこかと協力して提供できれば、学生も合理的にシェアサイクルを利用するようになり、結果的に放置自転車が減少するのではないかと考えています。

■経営者として意識している3つのこと、信頼関係の構築で重要なこととは?

──メンバーのモチベーション維持やパフォーマンスを最大限に引き出すために、重視されていることは何でしょうか。

西本 3つあります。1つ目は「自分自身が動くこと」を意識しています。2つ目は「情報のオープンさと公平さ」です。基本的に情報はオープンにし、物事は上下関係なく、全員が丁寧語で話すなど、対等な立場で議論できる環境づくりを心がけています。そして3つ目は、必要に応じての「口頭でのコミュニケーション」です。言葉だけでは伝わらない、表情や間(ま)、空気感といったものも含めて、直接やりとりすることも大切にしています。

──苦渋の選択を迫られた時に何を重視して決断されましたか?

西本 厳しかった時期としては、以前のサービスからCLEWにブランドスイッチした時です。最終的にメンバーとも話し合い、「無理だ」という結論に至ったので、関係を解消しました。

その時に指標となったのは、「我々は何のためにサービスをやっているのか」という根本的な問いです。それは「人々の生活圏や世界を広げるため」です。その問いに対して「前に進んだほうが良い」という結論に至ったため、決断しました。

──CLEWのサービスカラーは紫色ですが、共感を呼ぶストーリーテリングとしてどのような意味を持つと考えていますか?

西本 紫色に関しては、リブランディングの際にこだわって検討しました。京都府や京都市が伝統的に紫色をシンボルカラーとしてきた背景もあり、紫は京都を象徴する色でもあります。また、古くから格式や品格を表す色として親しまれてきました。そうした京都の伝統や、地域の皆さまにとって馴染み深い色であること、さらにCLEWとして“新しい京都の日常”をつくる存在でありたいという思いも込めて、紫色を選びました。

ストーリーテリングが経営にどのような意味を持つかという点ですが、ストーリーテリングはブランドの進む道や方向性を示す行為だと考えています。生活者にサービスを選んでもらう場合でも、メンバーに意欲をもって働いてもらう場合でも、その方向性や選択に共感し、応援してもらえることこそが、「しかもこのサービスって〇〇なんだよ」といった、個々人の選択を後押しする力になるのではないかと思います。

たくさんのサービスがある中で、社員や生活者を含めて、自分自身がそのサービスや想いに共感できることこそが、経済合理性だけでは測れない、「持続的にそのサービスを選ぶ」という選択基準を生み出すのではないかと考えています。

──社外のパートナーと信頼関係を築くために大切にしていることは何でしょうか?

西本 社内でも同じですが、「フェアであること」を重視しています。どちらかが一方的に得をするのではなく、お互いにとってメリットがあり、同じ方向、つまり“ベクトルが揃う”関係性を築くことが重要だと考えています。 また、物事のYES・NOの判断についても、個人の好き嫌いといった感情より、「会社としてどうあるべきか」という観点を大切にしています。 会社は社員一人ひとりの集合体であり、ある意味“社会における大きな一人の人”とも言える存在です。会社の考え方や価値観は、ビジョンや行動指針などで示されます。そして、パートナーとなる相手の企業が何を目指し、どんなビジョンや思いを持っているのかを理解することは、最低限の礼儀としても、信頼関係の構築には欠かせないと考えています。

──今後、組織が大きくなりメンバーが増えていく中で、どのようにリーダーシップを発揮していくのが良いと考えていますか?

西本 組織が大きくなる際の規模感にもよりますが、メンバーそれぞれが同じ方向に向かって自律的に動く組織が最強だと考えています。今後大きくなる際には、メンバーへのある程度の権限委譲が必要になります。その際には、ビジョンや方向性をしっかりと浸透させ、私が一つ一つ指示しなくても、それらがメンバーにインストールされている状態を作りながら権限委譲を進めていくことが重要です。

──そのために、どのような人材が必要なのでしょうか。

西本 会社のビジョンや価値観に共感してもらえることは前提ですが、私は「自分とは違うタイプの人材こそが答えになる」と考えています。特にスキル面でいえば、今後は開発系、なかでもソフトウェアエンジニアの人材が不可欠だと感じています。

──経営者として大切にしている言葉はありますか?

西本 私個人として大切にしている言葉があります。それは、アインシュタインの「人の価値というのは、何を得るかではなく、何を与えるかで測るべきである」という言葉です。

人の価値観はさまざまだと思いますが、私は、人から「ありがとう」と言ってもらえるような何かを残す人でありたい——きっと、そうなろうともがいているのだと思います。

人は死ぬ瞬間、自分の人生の意味を改めて考えるのではないでしょうか。私も「自分は何のために生まれてきたのか」と問い続けています。 ニーチェの思想にもあるように、人生は一度きりかもしれません。その最後の瞬間に後悔しないように、自分の人生をどう生きるかを常に考え、今この瞬間を後悔しないように行動していきたいと思っています。

■おしゃれでコンパクトな街・京都

──京都の街の良いところ、好きなところはどこですか?

西本 おしゃれでコンパクトなところですね。おしゃれな店が徒歩圏内で行ける場所にたくさんあり、しかもどんどん入れ替わっていきます。また、一歩外に出れば、世界的に有名な観光地がすぐ近くにあり、自転車でも行ける範囲です。

──そういった京都でビジネスをやるにあたって、地域性や京都らしさのようなものを感じていますか?

西本 地域性については、そこまで強く感じることはありません。結局のところ、「人」なのだと思います。ただ、あえて京都らしさを挙げるとすれば、「斜め上をいく独自性」でしょうか。たとえば京都市の自転車撤去は、昼頃から夜の8時でも行われるなど、ほかの都市とは違う独特の方法を取っています。また、コミュニティの中に一歩入ると、みなさんとても親しくしてくれる側面もあります。

──自治体との協業について、具体的に考えていることはありますか?

西本 既に京都市とは提携し、災害時にもクルーが活用できる協定なども結んでいます。自治体は街の基盤を作っていくところなので、何かしら一緒に組んでいければと考えています。

たとえば京都市の中心部を東西に走る四条通は、自転車の通行が禁止されています。通行禁止区間の出入口や端に京都市さんと一緒にシェアサイクルポートを設置し、大きく看板を掲示することで、知らずに入ってしまう人がいなくなるような仕組みができないかと考えています。

──京都のリーダーと聞いて思い浮かぶ方は?

西本 月並みですが、京都の企業となるとやはり稲盛和夫さんです。利他の心を価値基準とされている点は本当に素晴らしいと思いますし、アメーバ経営のように自律した組織を作り、メンバーに自ら考えさせる経営手法にも大いに学ばせていただいています。

■シェアサイクルは思いやり 観光客・市民・通勤者すべてをつなげたい

──京都でこの事業をやる理由をお聞かせください

西本 出身は大阪で、京都を選んだ理由の一つは、当時まだシェアサイクルサービスがなかったからです。 東京の目黒区にご縁があり、住んでいた時期がありました。その頃はニートだったので、近くの大きな公園によくバスケをしに行っていました。おしゃれなカフェなども近くにあるのに、沿線以外の人はわざわざ来ないんだろうなと感じていたんです。その理由は、そもそも存在が知られていないこと、そして駅から遠いことが大きいのだと思いました。もしシェアサイクルがあれば、そういった場所へのアクセスが格段に便利になるはずですし、週末の余暇の提案として、データに基づいてカフェや公園の情報を提供できれば、人々が新しい発見をするサービスになるのではないかと考えるようになりました。

東京には競合も多く、大阪にももちろんいます。福岡や名古屋も検討しましたが、私は近畿出身なので、まずは京都での検討を進めました。実際に市場調査で京都に来て、地域の住民や学生に話を聞いてみると、「交通がすごく不便だ」「横(東西)移動がしづらい」といった声を多く耳にしました。一方で、魅力的なお店もたくさんあります。

初めて京都に来たとき、ロシア人の一行が放置自転車を撤去されて困っている場面に出くわし、思わず助けてあげました。そのことがきっかけで、夜ご飯に誘われ、河原町で一緒に食事をすることになったんです。旅行で来ていた外国人とごはんに行って話す――そんな偶然の出会いや体験こそ、人々の潜在的な欲求を満たすものなのではないかと感じました。 京都は外国人観光客が非常に多い街です。もしこのようなサービスが実現できれば、人々に面白い体験や新しい価値を提供し、世界を広げることができるのではないかと考えました。

──10年後、御社としてどのような姿になっているのがベストな状態ですか?

西本 観光客も、市民も、通勤者も、皆が何かでつながっている状態を我々が作っていることが理想だと考えています。そういったサービスを街やそこにいる人々、そして彼ら・彼女らの想いと共に提供し、「京都に来て良かった」「CLEWというサービスがあって良かった」「ありがとう」と言ってもらえたら嬉しいですね。 クルーは気がつけば、あちこちで当たり前のように見かける存在になっていると思います。誰かが降りて、また誰かが乗っていく。その行為のなかには、きれいに乗ってきれいに返す、といったちょっとした気づかいも生まれます。それは「わたしのため」だけでなく、「だれかのため」になる思いやりの表れではないかと感じています。

自転車は多くの人にとって、所詮は道具かもしれません。でも、CLEWの語源でもある「糸」のように、ただの“道具”ではなく、街をつなぎ、人をつなぎ、思いやりをつなぐ“糸”でありたいと考えています。このサービス全体が、みんなの“ちょっとだけ”の思いやりによって支えられている。そんな“思いやり”が日々の暮らしに浸透している社会になれば嬉しいですし、それを実現できると信じています。

【関連リンク】

株式会社Clew https://www.clew.jp/