株式会社オズ・リンク(Oz link)は、マーケティングの戦略設計から施策実行、成長後のM&A・事業譲渡までの伴走支援をはじめ、新卒採用や新規事業のコンサルティングを提供しているほか、自社コスメブランドも展開している。

代表取締役の大嶌修平氏は、従来のデジタルマーケティングが「How(どのように)」に偏りがちである現状に対し、「Who(誰に)」「What(何を)」を明確にする上流工程の重要性を強調する。

自社事業の経験から生まれたこの独自のアプローチで数々の企業を支援。特に歴史のある業界、クライアントに対して大きな成果を上げている。

京都に生まれ、在学中に起業を志した大嶌社長が到達した哲学が、事業や組織の成長、採用戦略にどう活かされているのか──。

「Who What How」の考え方で、複雑な市場で真の成長を支援する

── 御社の強みはマーケティング支援において、上流の戦略設計から実行支援までを一気通貫で提供できることだとか。

大嶌 はい。従来の広告代理店は「How」だけを扱うケースが多く、誰に対して何をという戦略設計が弱い傾向にあります。

一方、コンサルティング会社は戦略設計は得意でも実行ができないため、机上の空論に終わったり、戦略を活かしきれなかったりするのが現状です。

当社は「どういう施策でどういう広告を打つか」というハウの部分だけでなく、その前段階である戦略設計までを網羅しています。

我々は「Who What How」という言葉をよく使います。これは「どういうターゲット(Who)に対して、どういう価値提供(What)をして、どういう形で(How)お客様に売っていくのか」という考え方です。

当社は、戦略設計から具体的な実行までを一気通貫で支援することで、クライアント様が確実に成果を出せるよう伴走します。この包括的なアプローチこそが、今日の複雑な市場で真の成長を支援するカギだと考えています。

── そういった一気通貫でできる仕組みは、早い段階から意識して事業を組み立ててこられたのでしょうか。

コンサルだけでなく自社の事業・ブランドを持っているという強み

大嶌 実は2年ほど前までは、「How」の部分だけを手掛けていました。

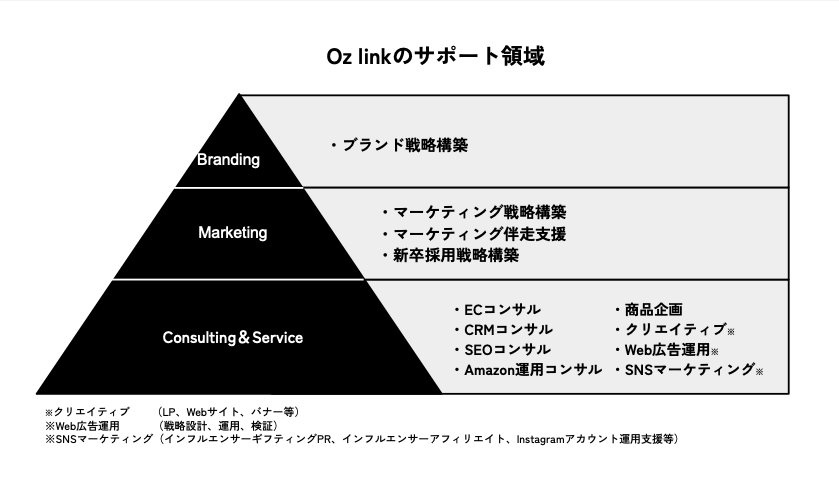

大嶌 我々が支援しているのは、主にピラミッド構造で表される領域です。上段にはブランド戦略構築やマーケティング戦略構築といった「Who」と「What」にあたる部分があり、下段にはEC、CRM、SEO、Amazon、商品企画、ウェブサイト制作、広告運用、SNS運用といった具体的な「How」の部分があります。数年前までは下段の「How」がメインでした。

── 提供するサービスとしては上から下に時系列的に進むということでしょうか。

大嶌 本来はそうです。数年前までは「How」がメインで、一部クライアントではマーケティング全般をお手伝いするケースでミドルの段まで手掛けていました。

しかし、昨今、この数年でどこもマーケティングの「How」はそれなりにうまくやられており、そこで差がつかなくなってきています。10年、15年前であればデジタルマーケティングに取り組む企業とそうでない企業で差がありましたが、今はどこも活用しているため、頭一つ抜けるのが難しくなっています。

日本は豊かなので不便なものがなく、どうマーケティングを設計していくかが非常に重要です。我々の「Who」と「What」という部分、つまり「認知から興味関心、比較検討、購入、継続、紹介、発信」というファネルの中で、今まで「How」を支援していたところから、誰に対して何をというブランド戦略や顧客戦略をしっかりと固めたうえで、どういう施策をやっていくのかを決めていかないと、うまくいきにくいものも成功する可能性があるという考えに至りました。

この「Who What How」の部分に、ここ数年で本格的に取り組むようになったのが、今の我々の特徴です。この戦略転換は、単なるサービス拡充ではなく、市場の変化に対応し、クライアント様の真の課題解決に貢献するための必然的な進化だと考えています。

── コンサルや代理店業だけでなく、自社の事業があったからそのノウハウが活かせたということでしょうか。

大嶌 おっしゃるとおりです。自社で実践し、成功体験を積んだからこそ、クライアント様にも自信を持って提案し、伴走できるのです。机上の空論ではない、実践に基づいた知見を提供できる点が、弊社の大きな強みであると自負しています。

── マーケティングがうまくいった事例について振り返って、なぜ成功したと分析されていますか?

大嶌 うまくいった事例では、業界の特徴として、新しいものを取り入れず、古くからのやり方にこだわっているということがありますね。

たとえば着物業界などでは、デジタルマーケティングやマーケティングという要素を取り入れている企業が少なく、競合も少ないため、戦いやすかったというのは間違いなくあります。

その中で、高単価な商品と、年間のバジェットが決まっているという特性を考慮し、卒業を迎える顧客数などを踏まえて、どうシェアを取りにいくのかというところを設計し、提案しました。そうしたマーケティングの戦略をはめていった結果、うまくいったという形です。

デジタル化が遅れている業界では、基本的なデジタルマーケティング戦略を導入するだけでも大きなインパクトを生み出せます。

「死ぬまで成長」と「仕事は遊び」という考え方

── これまでに「死ぬまで成長し続ける」「仕事は遊びであり、人生を豊かにするためのステージ」といったメッセージを打ち出されていますね。

大嶌 「死ぬまで成長し続ける」という哲学は、単に事業を拡大するだけでなく、社員一人ひとりが常に学び、自己を更新し続けることを意味します。変化の激しい現代において、企業が持続的に成長していくうえで、この絶え間ない成長意欲 は不可欠です。

また、仕事は人生の大部分を占めるものですから、それを義務ととらえるのではなく、「遊び」のように主体的に楽しみ、自身の成長と人生の豊かさにつながる「ステージ」ととらえることで、より高いパフォーマンスと満足度が得られると考えています。

こうした考え方が、社員の自律的な学習と挑戦を促し、結果として組織全体の進化につながっています。

── 昨今、AIのビジネス導入は不可避になりつつありますが、この点についてはどうお考えですか?

大嶌 AIはマーケティングの「ハウ」の部分、つまりデータ分析、広告運用最適化、コンテンツ生成などにおいて、すでに大きな変革をもたらしています。効率化と精度向上は目覚ましく、今後もその進化は加速するでしょう。

しかし、AIが代替できないのは、やはり「Who」と「What」の部分、つまり「誰に、どのような価値を提供するのか」という本質的な戦略設計です。人間の深い洞察力、共感力、そして創造性に基づいた戦略立案は、AIには難しい領域です。

したがって、AI時代においては、ハウの部分はAIに任せ、人間はより上流の「Who」と「What」に集中し、顧客の本質的なニーズや市場の未来を読み解く能力を磨くことが重要です。

当社が「Who What How」の全体像を重視するのも、まさにこの未来を見据えているからです。AIは強力なツールですが、それをどう使いこなし、どのような戦略に落とし込むかは、最終的に人間の知恵と哲学にかかっています。

京都拠点の特徴は採用のしやすさとインバウンドを実感できること

── 京都でずっとビジネスをされているわけですが、京都でやり続けることの意味や強みというものは感じていらっしゃいますか?

大嶌 今となってはリモートとかどこでも仕事ができる時代で、エリアのネックもありませんし……実は、京都に強いこだわりがあるかというと、そんなにないんです。

ただ特徴をあげるとすると、採用については、京都というブランドが確立されているので、東京を除けば、やりやすいエリアなんだろうなと思います。

あと、インバウンドのマーケティングも支援しているので、インバウンドのこう影響力とか効果みたいなところは、やっぱり肌で実感できてるということはありますね。

──京都のリーダーと言われてやっぱり思い浮かぶのはどなたですか?

大嶌 京都と問われると稲盛さんですね。京都以外でも気になる方というと、個人的には堀江貴文さんの考え方が好きですし、同じマーケティング業界でいうと、刀の森岡毅さんです。

人材採用にもマーケティングの視点が必要だ

── 御社の事業領域の中で、今注目されている課題はありますか?

大嶌 当社は採用コンサルティングも手がけていますが、マーケティングと同様、採用活動においても「誰に(Who)、何を(What)伝えるか」が明確でないという課題があります。

多くの企業が「どういう広告を打つか」というハウから議論を始めがちです。どの求人媒体か、ダイレクトリクルーティング、SNSなど、具体的な手法から入るケースが多いのですが、本質はそこではありません。

「どういう学生を取りたいか、その学生に企業のどういう特徴を伝えたいか」を明確にしないと、採用プロセスの設計は大きく変わります。インターンシップの要否や会社説明会のポジショニングなど、これはマーケティングとまったく同じ考え方で、社内的にも「採用マーケティング」という言い方をしています。

これは、製品マーケティングと同様に、採用活動においても「誰に(Who)、何を(What)伝えるか」を明確にし、そのうえで「どう伝えるか(How)」という具体的な手法を設計するアプローチです。

単に求人媒体を選ぶだけでなく、求める人材像を深く掘り下げ、「どういった未来を目指すのか」といった響くメッセージと体験を設計することが、採用成功のカギとなります。

──そのあたりは、始める前に仮説があって、始めてみて確信したということでしょうか?

大嶌 そうですね。自社の新卒採用をやっていて、その中で感じました。自社の採用活動を通じて、この「Who What How」の考え方がいかに重要であるかを痛感したわけです。

── なるほど。他社の採用のコンサルティングをされる上では、自社の組織マネジメントにも注力されているのでしょうね。

大嶌 自社の組織づくりで参考にしたのが、セムコ社(ブラジル)の考え方です。これは、従来の指示命令型の組織とは違って、社員の自主性を尊重し、自律的な組織運営を目指すもので、日本ではエナジャイズグループさんが導入のコンサルティングをされています。同社は、社長がサッカー日本代表の選手のコーチングをされている方をされている方なんです。

── 具体的にはどういった考え方なのでしょうか?

大嶌 セルフマネジメント、目的思考などの原則があるのですが、たとえば透明化や組織内の特権をなくそう、それぞれが経営者の視座で意思決定できるようにする、フィードバックではなくフィードフォワードと呼ぶように、前向きになれるコーチングをするといった特徴があります。

このあたりについては、1年かけて社員向けに研修をやりました。

──1年もかけてですか。

大嶌 はい。ちょうど1年間やって終わったのが今年の3月です。それがまとめたものがスタイルブックになっています。

──そうしたスタイルブックがあれば、事業に取り組む中で迷ったり悩んだりしたときなど、おりに触れて開いて原点を確かめられますね。

大嶌 これは社員が共通の価値観や行動規範を理解し、実践するための指針として活用されています。このスタイルブックは、「死ぬまで成長し続ける」という哲学を体現するものであり、組織の持続的な成長を支える基盤となっています。一度作ったら終わりではないので、必要に応じてアップデートさせていきたいと思っています。