電池や磁気テープ、CDやDVDなどの光ディスクで知られるマクセルは、かつては日立製作所の子会社だったが独立し、今はBtoCからBtoB事業へと大きく舵を切る変革期にある。M&Aによる事業拡大と、コロナ禍での顧客接点減少という課題を乗り越え、現在は中期経営計画の達成に向けた積極投資を進める同社を率いるのは、京都出身の中村啓次氏だ。変革期のリーダーシップ、京都への深い思い、そして全固体電池を新たな柱とする未来への展望とは。

M&A後の文化融合と「指揮者」としてのリーダーシップ

── 今年は3ヵ年の中期経営計画の中間年にあたるそうですが、初年度は順調に推移しているとのニュースを読みました。もともと日立グループから独立して、M&Aもするなど徐々に拡大していらっしゃるイメージです。

中村氏(以下、敬称略) マクセルにはこれまで、いくつかのターニングポイントがありますが、直近では、2014年に再上場し、その後独立したことです。創業後まもなく日立製作所の子会社となり長年上場会社として事業を行ってまいりましたが、2010年に100%子会社となり、上場廃止となりました。2014年に再上場し、2017年に社名をマクセルホールディングス(現マクセル)とし、自主自立の会社となりました。

再上場は、日立製作所が目指す社会イノベーションと、小型電池などを中心に手掛けるマクセルが目指す方向性が異なってきたことを受けてのものでした。従来の大きな会社の子会社という位置付けではなく、自主独立で事業改革や成長シナリオの実行が可能となりました。

当時の事業だけでは売上や収益の成長が図れないため、2017年から2019年頃にかけて、マクセルの規模としては大きめのM&Aを3、4件、立て続けに実行しました。M&Aによって売上や収益がプラスになった部分もありますが、PMI(M&A後の統合プロセス)に時間を要しました。

その後も事業内容の入れ替えなど、事業改革を継続しています。残念ながら、2023年度に終了した前中期経営計画は未達でしたが、この時期はちょうどコロナ禍と重なっています。

当社はBtoB事業を中心に進めており、お客様といろいろな技術的なタイアップをして新製品の開発を進め、事業化していくには、お客様との接点がカギなのですが、コロナ禍ではお客様と会うことすら難しい状況でした。そのため、新製品開発や顧客開拓が当初の計画通りに進まなかったという側面があります。

しかし、その中でも一定の進捗は見えてきましたので、現中期経営計画期間である2024年度から始まった3ヵ年計画では、積極投資も行い、来年度の計画を必ず達成したいと考えています。

── M&Aによって新しい企業がグループに加わる際、マクセルらしさをどう浸透させていらっしゃいますか。

中村 会社にはそれぞれ独自の文化があると思いますが、マクセルはM&Aで事業や会社に加わっていただいた際、当社の価値観や決まり事を強制的に押しつけるのではなく、もともとの事業会社や事業の文化、仕事のやり方を可能な限り尊重しています。ゆるやかにマクセルの新しい仲間としてプレゼンスを発揮していただけるよう、向き合ってきています。

ただ、それだけでは足し算だけの成果しか出ません。シナジーを発見していくため、マクセルのもともとの事業本部と、新たに仲間に入った会社や事業とを連結し、機能軸として交わっていくような横串の取り組みを、特に前中期経営計画期間の2021年以降は強化して進めています。

── リーダーとして、こういう人、経営者を目指そうといったロールモデルはおありですか?

中村 この方を目指そうという特定のモデルはありません。

しかし、2020年にこの立場になったとき、投資活動を通して支援していただいていたファンドさんから紹介された本に感銘を受けました。それは『生きている会社、死んでいる会社──「創造的新陳代謝」を生み出す10の基本原則』(遠藤功・著、東洋経済新報社)です。

この本には、経営者のあるべき姿として「オーケストラの指揮者を目指しなさい」と書かれていました。自分が表に立って率先して良いプレーをするということも場面によっては必要でしょうが、個々の従業員という演奏者たちを引き立て、総合力として取りまとめていくことを大事にしなさい、という内容でした。私自身もそれに共感し、この5、6年間、私なりにそれを目指して取り組んでいます。

マクセルで働くことを通して幸せになってもらいたい

── 社長が指揮者として、従業員が生き生きと能力を発揮して働けるようにするため、どのような仕組みや制度を導入されていますか。

中村 従業員の評価や社内制度については、どの会社も工夫を凝らしていると思いますが、当社も試行錯誤を重ねながら、職制制度の変更や教育システムの改善を進めています。最近では、キャリア面談を制度として取り入れました。

以前のマクセルは、組織をまたいでの異動があまり多くありませんでした。2017年以降のM&Aで社外から多くの会社が加わりましたが、人の横串での移動は少ない状態でした。

しかし、それではいけないということで、キャリア面談を制度化し、従業員が将来どのような仕事に挑戦したいか、どのような経験をしたいかを上司と部下が必ず話し合うようにしました。すると「この人はこんなふうに思っていたのか」という発見も増え、人のローテーションや組織改革が少しずつ進み始めています。

── これからの時代、リーダーは組織や従業員のことをどのように考えるべきでしょうか。

中村 これから若い人の数は減っていきますし、育ってきた環境も我々の世代とは異なります。景気そのものも右肩上がりで成長が見える時代ではなくなってきています。

そうした中で、若い方々に、仕事を通してどうやって幸福感や満足感を得てもらうかが重要です。単に自分の時間を切り売りして対価を得るだけでなく、マクセルで働くことを通して幸せになってもらいたいと純粋に思います。

そのためには、自分が必要とされ、組織や会社に対して役に立っていると思ってもらえることが大事です。そう思えることが、働いている個人の幸福度に直結すると考えています。そのようなことを大事にしていける会社、文化を経営の世代を超えてつないでいきたいですね。

ただ、若い世代の社員と話すと、自分の若い頃と比べて、仕事観や人生観をしっかり自分なりに持っていることには驚かされます。「そこまで考えているのか」と感心することが多いですね。

茨木での創業後、早くに拠点を移した京都の魅力

── 御社は大阪で創業されましたが、現在は登記上の本社も、研究開発の拠点も京都に置かれています。京都でビジネスを展開することでの印象や、京都に対する思いをお聞かせください。

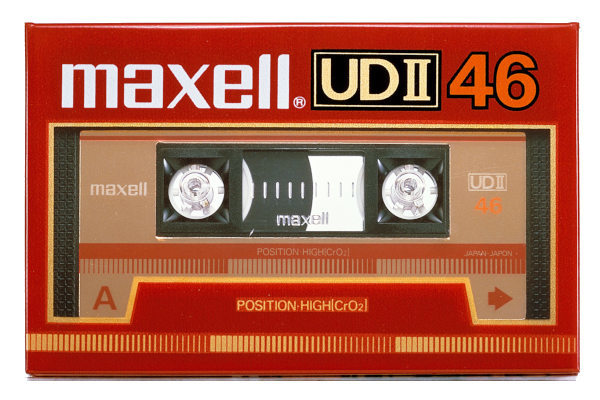

中村 マクセルはもともと大阪の茨木市で創業しましたが、数年後には、私が今いる大山崎町に京都工場が竣工しました。カセットテープやビデオテープといった製品で大きく成長した時期は、この京都がメインの拠点でしたので、京都と非常に縁の深い会社です。

私自身も京都出身で、多少なりとも京都愛があります。若い頃は神社仏閣や歴史、伝統をあまり気に留めなかったのですが、この年になると京都の良さを実感します。

「千年の都」というフレーズだけでなく、この都を作り上げてきた歴史的な熱量や人々の活動が千年分詰まっているととらえると、同じものを作るのに千年かかるわけですから、すごく重みのある土地柄で仕事させてもらっているのだと改めてありがたく思います。海外のお客様と話すときも、「京都です」と言うと、最初の掴みとしてかなり喜んでもらえます。

京都の経営者の方々と交わる機会もありますが、個性的で、それぞれの会社が特化した強い技術を持つ企業が多いと感じます。京都という町の人口規模を考えると、優良な会社が非常に多いです。

それを支えているのは、歴史や伝統を大事にしながらも、何かを変えていこうという、古き良きものを大事にしつつ新しい何かを追求する両方が共存している点だと思います。それを支えているのが、大学をはじめとする教育機関が豊富にあることだと感じています。

── あえて「京都にはもっとこうなっていってほしい」という課題や注文をつけるとしたら、どうなって欲しいですか?

中村 良い会社もたくさんあり、立派な土地柄ですが、スケールという観点では、どうしても東京や大阪には勝てません。もう少しスケール感が大きくなってくると、京都ならではの独自性とセットでプレゼンスがさらに上がっていくのではないかと思います。マクセルもそれに貢献していかなければなりません。

BtoBシフトで目指す「なくてはならない会社」

── 足元の目標として、来年度までの中計の達成を挙げておられましたが、その先の展望、たとえば10年後、さらにその先の将来についてお聞かせください。

中村 まずは、マクセルがBtoB事業として、当社の製品や技術でお客様の困りごとを具体的に解決できる、「なくてはならない会社」であり続けたいと考えています。これは2030年以降も、マクセルが200年、300年と長く続く会社であるために非常に重要です。

製品や提供する技術は変わっていきながらも、常にその時代、その時代で「マクセルの技術や製品がないと困るね」と思ってもらえるようにあり続けたいです。

その一つの切り口として、「電池事業」は長く続いていく事業として非常に重要だと考えています。電池はエネルギー産業であり、使われ方が変わっても常に電源として必要とされ続けます。そのうえで、より高い性能が求められ続けるため、技術革新を続けていけば、マクセルが電池事業を中心に200年、300年とあり続ける会社になるのも夢ではないと思います。

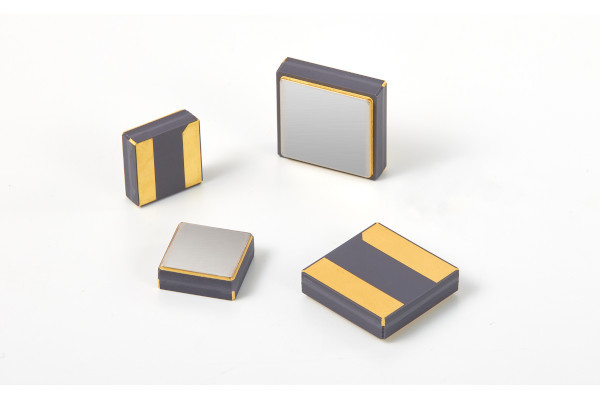

現在、注力しているのが、全固体電池の開発です。世の中では車のEV化などで「夢の電池」として脚光を浴びていますが、なかなか大型の全固体電池を作り量産化することは難しいのが現状です。

当社は小型ではありますが、量産設備を構え、最終製品をお客様に提供し、市場に投入できています。マクセルは硫化物系の固体電解質を使って全固体電池を作っていますが、私が知る限り硫化物系の全固体電池を量産し市場に提供できているのは、マクセル一社だけです。これを2030年までには、もう少し規模感を拡大し、マクセルの新しい柱にしたいと考えています。

現在、当社の売上は約1200億円から1300億円弱ですが、その中で全固体電池を300億円規模の売上に成長させることができれば、その先の100年、200年と続いていく会社としての足がかりを固められると考えています。

── 電池は社名の由来にもなっている(注)事業であり、譲れないものがあるのではないでしょうか。

(注 Maxellは、 ”Maximum Capacity Dry Cell ”の略で、「最高の性能を持った乾電池」の意味を持つ)

中村 おっしゃる通りです。ただ実は、私はマクセルに入社したときは、マクセルが電池事業をしているとは知らなかったんです(笑)。当時はカセットテープ全盛期で、「(カセットテープを作っている)京都に配属して欲しい」と経営陣に強くアピールしたのですが、「電池をやれ」と言われて兵庫県の小野事業所に赴任しました。

電池は、世代が変わっても使われ方が変わっていっても、新しい技術的な要求がどんどん出てきて、なくならない事業です。一方で、カセットテープやビデオテープ、フロッピーディスクといった記録メディアは、世代が変わると前の世代の需要が完全に揮発してしまいます。

このことが、マクセルの歴史の中で厳しい時期が続いてしまった背景にもあると考えています。そういった意味でも、電池を中心に長く続いていく事業を行う会社にしていきたいと改めて思っています。

── たしかに御社のカセットテープは、今の中高年世代には青春の思い出となっていますね。

中村 現在40代後半以上の方々にはカセットテープやフロッピーディスクといった商品を通して、当社になじみを持っていただいていることが多いですね。

一方で、20代、30代の認知度は20%台と低い。そこで、採用活動を含め、テレビCMやYouTube、音楽イベントなど、若い世代に刺さるような露出を増やす取り組みを加速しています。CMを作ったところ、たしかにインパクトがあったのですが、幹部からは「何の会社か分からないCMで本当に良いのか」という議論もありました。

これに対し、若い世代からは「気になれば検索するから、気を引くことが大事」と言われ、その意見を尊重し、若い人向けのCMを流したところ、評判も良く認知度向上にも貢献しました。

── 最近ではBtoBの企業がテレビCMを流すケースも多いようです。ただ御社は、一般消費者への認知を広げつつも、あくまでBtoB領域での拡大が未来像というわけですね。

中村 ええ。BtoC事業で一定の売上や収益を確保することは、グローバルで難しくなっています。BtoC事業の中核といえるのが、製品性能よりも、流通網をどれだけ広げ、大量に製品を流し込めるかになっているからです。マクセルくらいの規模感では、それは難しい状況です。

一方で、BtoB向けの事業は、車の電動化をはじめ、いろいろな技術革新が各所で起こっており、電池やレンズなど、当社が得意とする製品への新しい技術的な要求も高まっています。

そちらのほうが、当社としては価値を提供しやすく、事業を継続しやすいのです。一部にはBtoC事業やマクセルというブランドが世の中から見えなくなることを残念がる声もありますが、会社としてはBtoBを中心に構成していく形を今後目指していかなければならないと考えています。