国内の酒類市場は縮小の一途をたどっている。2000年には約4.7兆円あった市場規模は、2024年には3.3兆円にまで落ち込み、20年後には2.5兆円まで減少すると予測されている。しかし、この逆風下で着実に成長を続ける企業がある。京都に本社を構え、酒類専門店「リカーマウンテン」を全国展開する株式会社リカーマウンテンだ。

2020年4月、コロナ禍の真っ只中に社長に就任した伊藤啓氏は、従来の安売り競争から脱却し、製造から小売りまでを一気通貫で行う「垂直統合モデル」を構築。現在では、独自のリーダーシップで組織をけん引している。

酒類市場が縮小するなか、伊藤氏が率いるリカーマウンテンは、“逆風を追い風に変える3つの戦略”で成長を続けている。

- 安売りモデルから価値提案型へ「垂直統合」で新しい酒類体験をつくること

- 人を中心に据えた組織づくり1,000人組織を目指す成長戦略

- 取引先と共に価値を生む「共創エコシステム」の構築

この3つが相互に連動し、市場縮小という構造変化対応を模索しているというリカーマウンテン。同社が掲げる戦略の全体像と未来戦略について、伊藤社長に聞いた。

垂直統合による「脱・価格競争」への挑戦

── 今、足元で注力している地域や事業についてお聞かせください。

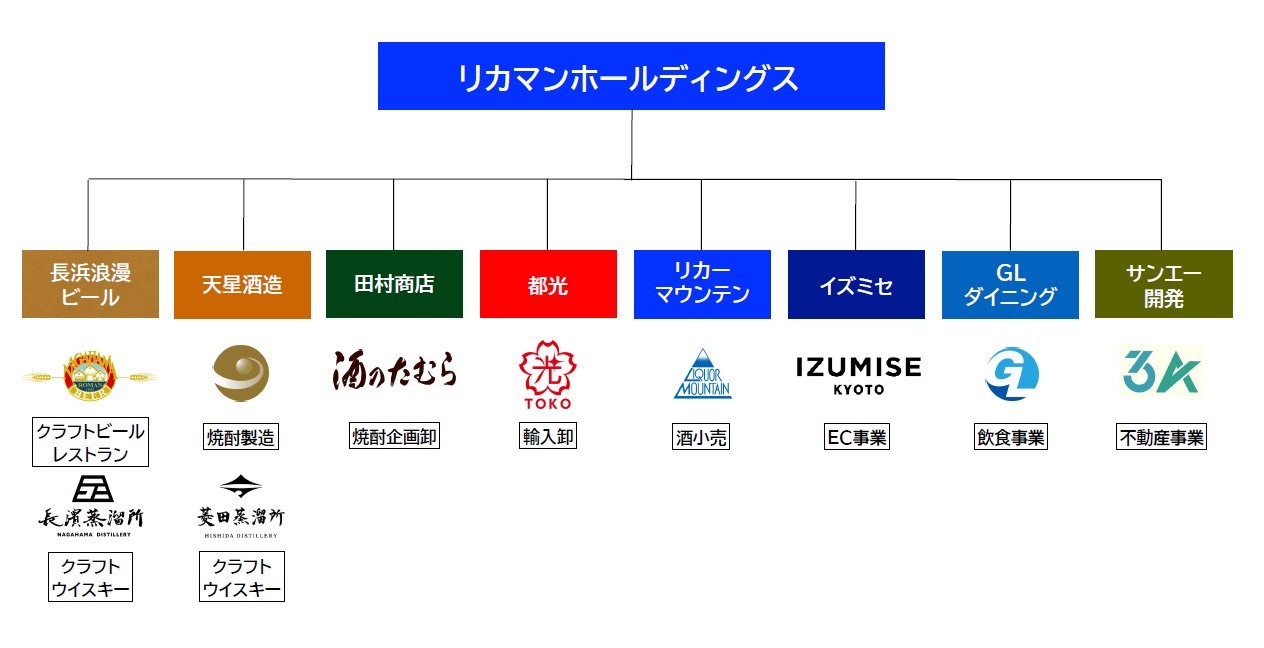

伊藤氏(以下、敬称略) 現在、リカマングループは、ホールディングスカンパニーであるリカマンホールディングスのもと、製造事業として長浜浪漫ビールと天星酒造、卸売事業としては都光と田村商店を傘下においています。さらに、小売および業務用卸を担うリカーマウンテン、eコマース事業のイズミセ、飲食事業を展開するGLダイニングなど、多角的に事業を展開しています。

いわゆる経済用語でいう「垂直統合」です。製造から卸、小売や通販、そしてお客様の口に届く飲食までを一気通貫で手がけるビジネスモデルになっています。

── あえて製造まで手がける体制を築かれたのには、どのような背景があるのでしょうか。

伊藤 これからの時代、単に仕入れて売るだけでは生き残っていけないからです。かつて我々の業界は、定価で売られている酒類を安く販売する、いわゆるディスカウンターとして成長してきた経緯があります。 しかし、価格先行型のビジネスは長く続きませんし、いずれ淘汰されます。現在は、単に商品の販売だけでなく、食事をする、あるいはご家庭で楽しんでいただくといった「体験」や、付加価値があるものを提供したいと考えています。

そのために、ウイスキーやワイン、ビールを自社で輸入したり、日本国内で製造したり、焼酎や日本酒はOEMにより多様な自社ブランドを展開するなど、差別化を図っています。同時に、我々が手掛けた商品をコンビニエンスストアで販売していただいたり、百貨店のメインブランドのウイスキーを当社が企画・製造するなど、幅広くお酒に関われるような事業体を目指しています。

コロナ禍に社長就任、現場主義の実践

── 社長が社会に出られた2000年から現在に至るまで、市場環境は大きく変化しています。この変化をどうとらえていますか。

伊藤 私が社会に出た2000年当時、酒類の総出荷量は4.7兆円ありましたが、2024年度には3.3兆円まで減少しています。少子高齢化に伴い、人口とともに消費そのものが減少するため、2045年には2.5兆円にまで縮小すると予測されています。

そんな市場予測はさておき、今現在の日本経済においては「付加価値が高いものは消費される」という傾向が見られます。

外部環境に左右される部分はありますが、私たちは事業のポートフォリオを分散させることで対応しています。製造や卸に加え、小売分野でも、駐車場を完備したロードサイド店をはじめ、深夜営業をするナイト需要対応店やインバウンド特化店、リゾート店、さらにはeコマースなど、多様な業態を展開しています。

このように事業の軸を分散させておくことで、仮に感染症などで一部の業態が打撃を受けても、他の分野でカバーできる――そんな強い事業体を目指しています。

── 就任されたのは2020年4月、まさにパンデミックの始まりでした。当時の心境はいかがでしたか。

伊藤 パンデミックになるとは思わずに内示を受けていたため、当初はやりたいことがいくつもありましたが、最初に着手したのは大規模な閉店でした。

店舗数は190を超え、「まもなく200店舗だ」というタイミングでしたが、リロケーションを含めて19店舗を閉店しました。

当時はパンデミック対応に追われ、気づけばあっという間に時間が過ぎましたね。逆に言うと、道路も交通機関も空いていたので、私はその期間中、日本全国の店舗を巡っていました。公共交通機関の利用が敬遠される時期でもあったため、東北でさえも車で移動していました。

── 全国のお店を回られたとのことですが、現場ではどのような方々が活躍されているのでしょうか。

伊藤 おかげさまで現在では、毎年50人近くの新入社員が入社してくれるようになりました。かつては「酒屋」というと就職先として敬遠されがちで、さらに本社が滋賀県の田舎にあるというだけで、学生さんが集まらない時期もありました。

創業の地は滋賀県ですが、全国から優秀な人材を迎え入れるため、本社を京都に移したという背景があります。

現在は、店舗で上質なウイスキーやワインを取り扱い、都市部に店舗を構えることや、華やかなイベントも開催していることに魅力を感じて入社してくれる方が大半です。

店長クラスには、かつての厳しい時代を乗り越えてきた、エネルギッシュなメンバーが多いですね。一方で、最近、店長に昇格している若手や女性社員は、非常にスマートで論理的思考に長けており、高いセンスを持っている方も多く刺激になっています。

── 専門的な商品を扱う上で、社員教育にはどのような力を入れていますか。

伊藤 ウイスキーエキスパートやソムリエといった資格取得の支援制度を見直しています。

年に一度、社内で専用の教育カリキュラムを開講しています。ただいずれの資格も、カリキュラムを受けるだけでは合格できず、100時間ほどは真剣に勉強する必要がある難関資格です。それでも毎年、数名が合格を果たしています。

資格を取得すれば、手当が支給されることもあり、社員のモチベーション向上にもつながっています。

── 現場主義も徹底されているそうですね。

伊藤 「現場に足を運ぶ」ことは先代からの教えでもあり、私が社長である限り、今後も変わらず続けていくつもりです。

何事もまずは自分でやってみるようにしており、年末は店舗のレジにも入ります。年末の繁忙期にレジに立つと、パートの皆さんには「また来た!」と思われているかもしれませんが(笑)、現場の空気を肌で感じることが大切だと考えています。

元・下戸の社長が挑むMBAでの学び直し

── 実は、社長はお酒がまったく飲めなかったとうかがいました。

伊藤 ええ、まさにその通りです。ビールはジョッキの半分すら厳しかったですね。入社当時もお酒に対して特別な思い入れがあったわけではありませんでした(笑)。

ただ、バイヤーを担当することになったことで、仕事を通じて徐々に飲めるようになりました。今では人並みにたしなめるようになっています。

── 経営者としてのスキルはどのように身につけられたのでしょうか。

伊藤 2012年に九州の酒販会社をM&Aした際、役員に就任したことが大きなきっかけです。

当時、経営について何も知らない状態でしたが、年商10億円規模の会社の経営全般を任され、月の10日間ほどを九州で過ごしました。そのなかで実務を通じて経営を学んだことが、私の原点になっています。

海外ブランドの誘致などについても、英語がまったく話せない中、一人で現地に行くこともあり、交渉していましたから、完全に「実務先行」でした。

だからこそ今、MBAのコースに通い、必死に勉強しています。今年度で修了予定ですが、これまで実務で積み上げてきたことの理論的な裏付けを、今あらためて学んでいるところです。

── MBAでは具体的にどのような研究をされているのですか。

伊藤 現在取り組んでいるのは、取引先との「共創」(きょうそう)、つまり“共に価値を創り出す関係”に関する研究です。

当社のような中堅企業において、取引先との関係性を一定の深度で維持するためには、その数にも最適な規模が存在すると考えています。現在は、「およそ300社程度である」という仮説を立て、その妥当性の検証を進めています。

競争優位性を担保しながら、お互いに利益を生み出す「共創」の関係をいかに構築するか。その成長ドライバーは何か。これらの問いをリサーチクエスチョンとして設定し、現在、論文を執筆しています。

酒類業界は横のつながりが希薄になりがちですが、業界全体を引き上げるようなモデルケースを、理論的にも確立したいと考えています。

従業員1,000人、年商1,000億円、そして55歳での引退

── 今後のビジョンについてお聞かせください。前年度の年商は760億円でしたが、次なる目標は。

伊藤 漠然とした目標ではありますが、やはり年商1,000億円にはしたいと考えています。ただ、売上よりも仲間を育てるほうが本質的だと考えています。組織は人数が増えるほど文化が定着し、唯一無二の強さになるからです。

だからこそ、売上以上に重視しているのは「人」です。現在、正社員は約670人いますが、これを1,000人にすることが最大の目標です。我々のビジネスモデルは、働く仲間が増えれば、自然と売り上げもついてきます。社員が1,000人になれば、年商1,000億円はおのずと超えているはずです。

そのためには、国内市場の縮小が進む中で、海外戦略を大きく強化する必要があります。来年は、海外事業を飛躍的に成長させる元年にしたいと考えています。

── 55歳で社長を辞めると公言されているそうですが、その真意は。

伊藤 本質的な目標は『1,000人の仲間』を育てることです。組織は規模が拡大するほど独自の文化が定着し、それが唯一無二の強さになると確信しているからです。

現在の正社員数は約670人ですが、これを1,000人にすることが私の最大のミッションです。私たちのビジネスモデルは、働く仲間が増えれば自然と売上もついてくる構造です。つまり、最強の1,000人のチームができあがった時、年商1,000億円は自ずと達成されているはずです。

社長を退いた後は、モノだけでなく「体験価値」を提供する事業をさらに深めたいと思っています。

現在、滋賀県長浜市で展開している長濱浪漫ビールには、多くのファンが訪れてくれています。人口10万人ほどの都市ですが、ここを拠点に観光ツーリズムのような事業にも取り組みたいという思いがあります。また、現地には宿泊施設やレストランを新たに設けたいとも考えています。

人と人をつなぐ「場」としてのお酒の価値

── 最後に、改めて酒類業界の未来と、お酒が持つ価値についての考えを聞かせてください。

伊藤 酒類業界は長らく、自ら価値を損なうような価格破壊を繰り返してきました。和酒という文化も、そうした安売り競争の中で疲弊してしまった側面があります。

これからは、優れたプロダクトを適正な価格で販売し、適正な利益を確保するビジネスモデルを、業界全体で構築していく必要があります。

── お酒も同様に、形を変えて残り続けるということですね。

伊藤 そうです。私はこれまで、お酒が入ることで会話が弾み、新たなアイデアが生まれたり、人と人との関係が深まったりするシーンを数多く目にしてきました。結婚式やお葬式といった人生の節目にも必ずといっていいほどお酒が存在します。

WHOがアルコールの健康への影響を指摘するなど逆風もありますが、タバコと同様に、嗜好品としての需要がなくなることはありません。むしろ、お酒は、知らない人同士がつながる「場」を生み出すツールとして、大きな力を持っていると感じています。

京都ハンナリーズさんとのパートナーシップも、スポーツ観戦という「場」から生まれる熱狂や一体感が、我々が提供したい価値に近いと感じたことがきっかけです。

これからも、単に酔うための手段ではなく、人と人をつなぎ、記憶に残る「シーン」を演出する存在として、お酒の価値を提案し続けていきたいですね。もし、こうしたビジョンに共感して、一緒に働きたいと思ってくださる方がいれば、ぜひ当社の門を叩いていただきたいと思います。