日本のモノづくりを「表面」から支える株式会社旭プレシジョン。金属部品に新たな機能を付与する「表面処理」のスペシャリスト企業だ。

同社は今、世界的な環境規制「PFAS(有機フッ素化合物)規制」の波を、最大の好機ととらえ、変革の時を迎えている。

率いるのは、1992年生まれの若きリーダー、山中泰満氏。「既製品の薬品を買って使うだけでは、価格競争に巻き込まれる」と語る山中氏は、先代の時代から受け継いできた社内ラボの機能をあらためて前面に打ち出し、金属めっき専業メーカーとしての強みを生かしながら、顧客の課題解決に踏み込む開発提案型のスタイルを強化。長年の試行錯誤が蓄積されたラボを土台に、新たなニーズや規制にも柔軟に応える体制づくりを進めるなど、立命館アジア太平洋大学(APU)で培った国際感覚と若い感性で、老舗製造業の枠を超えた組織改革を断行している。

京都から世界の産業を支える「なくてはならない技術」を磨き続ける山中社長に、その戦略を聞いた。

激変する環境の中で「機能性の付与」に立ち返る

── 現在の事業環境についてお聞かせください。製造業界全体が大きな変化の時期にあるそうですね。

山中氏(以下、敬称略) そうですね。旭プレシジョンにとって、2025年から2026年にかけては非常に変化の多い、そして重要な時期になるととらえています。

我々のメインの事業は、お客様からお預かりした金属部品に、めっきやコーティングといった表面処理を施し、必要な機能性を付与することです。

たとえば、錆(さび)びないようにする「防錆」(ぼうせい)、電気が通す「導電」、あるいはモノがくっつかないようにする「離型」(りけい)など、お客様が求める機能はさまざまです。

金属加工の会社はたくさんありますが、加工しただけの部品は、使用条件によっては錆び(さび)や摩耗が早く進んでしまうこともあります。そこで最終工程の一つとして当社の表面処理を施し、こうした機能性を付与・向上させることで、部品が現場で求められる性能を安定して発揮できる状態に仕上げていく。この「機能性の付与」を担っているのが、私たちの役割です。

ただここ数年、外部環境は劇的に変わりました。

大きな要因は二つあります。一つは食品衛生法の改正による「ポジティブリスト制度」への完全移行、もう一つは世界的な「PFAS(ピーファス)規制(注)」に関する議論の高まりです。

(注)有機フッ素化合物(PFAS)の中でも、特定の物質を対象とした製造・使用・輸出入の規制のこと。日本でもPFOSやPFOAなどが規制対象となっている。

── 環境や安全に対する基準が厳格化されたわけですね。

山中 はい。これまで表面処理業界では、滑りやすくしたり、くっつかない性質(非粘着性)を出したりするために、フッ素樹脂を用いるのが一般的でした。当社でもその技術を主力の一つとして磨いてきましたが、ここ数年のポジティブリストやPFASをめぐる動きを踏まえ、使用する樹脂や処方を見直し、必要な条件を満たす新しい処理をあらかじめ整えてきました。

普通に考えれば逆風ですが、我々はこれをチャンスに変えました。

他社が対応に追われる中、我々はポジティブリストに対応し、PFASフリーでありながら、従来同等の性能を出せる新しいコーティング技術の開発に成功したのです。

おかげさまで、今年(2025年)に入ってからその新技術を無事にリリースでき、市場への展開が進んでいます。まさに表面処理のバージョンアップを一気に進めた年と言えますね。

見えないところで効いている「くっつかない」機能性コーティング

── 「表面処理」といっても一般の方には馴染みが薄いかもしれません。具体的にどのような製品に使われているのでしょうか。

山中 産業用の装置や部品の中で、「くっつかないようにしたい」「摩耗を抑えたい」といった場面で広く使われています。半導体関連を含む光学機器の部品や精密金型、食品製造ラインの機械など、業界をまたいで採用されています。

身近な例を挙げると、ポテトチップスなどスナック菓子の袋をシールする装置があります。あの袋は、フィルムをヒートシーラーと呼ばれる部品で挟み、熱を加えて溶着(シール)して密閉します。

このとき、ヒートシーラー側にフィルムが溶けてくっついてしまうと、生産ラインが止まってしまいます。そこで、金属部品の表面に非粘着性を持たせる表面処理を施すことで、溶けたフィルムが付着しにくくなり、ラインが安定して動くようになるわけです。

── なるほど、私たちの生活の裏側に旭プレシジョンの技術があるのですね。

山中 ポテトチップスはあくまでイメージしやすい一例ですが、同じ発想の技術は他の分野にも広がっています。

たとえば、自動車部品などのゴム製品を成形する金型では、本来であれば離型剤のスプレーをこまめに吹き付けて、製品がくっつかないようにします。そこに当社の処理を施すと、金型そのものに離型性の機能が付与されるため、離型剤の使用を減らしたり、不要にできたりします。

こうした処理によって、清掃やスプレー作業の手間を減らし、生産性を上げつつ、余計な廃棄物も減らせます。「錆びにくくする」「摩耗しにくくする」といった耐久性の向上に加えて、「くっつかない」「汚れが付きにくい」といった機能性を表面から付与することで、設備全体の運用を変えていく。そのあたりが、当社の技術が評価されているポイントだと思います。

── なぜ、御社だけがそのような新しい技術をスピーディーに開発できるのでしょうか。

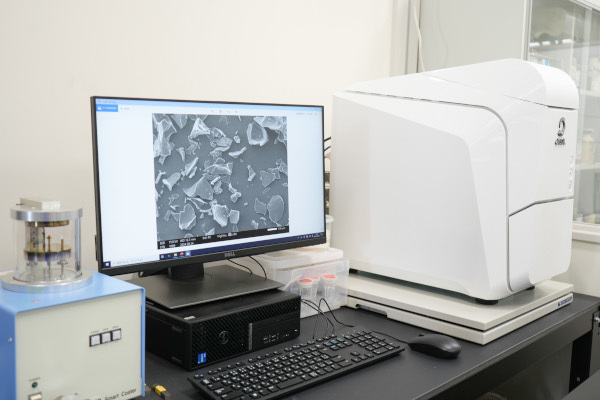

山中 最大の理由は、自社に「ラボ」(研究所)を持っていることです。

一般的な表面処理メーカーは、薬品メーカーから薬品を購入し、メーカー推奨の処方通りに処理を行うケースが多い。もちろんそれでも加工はできますが、差別化が難しく、どうしても価格競争になりがちです。

対して我々は、ベースとなる薬品を購入しつつも、そこから独自にブレンドしたり、新たな添加剤を加えたりと、お客様の要望に合わせてカスタマイズすることができます。「もっと滑るようにしたい」「耐久性を上げたい」といった具体的なニーズに対し、最適な配合を自社で開発し、新たな機能性を持たせることができるのです。

このラボ機能があるからこそ、他社にはできないニッチな要望に対してもスピーディーに開発・提案ができる。それが旭プレシジョンの強みであり、選んでいただける理由だと自負しています。

現場の声を生かす組織づくり

── 事業承継の経緯について教えていただけますか。

山中 先代の父からは「継げ」と言われたことは一度もなく、かなり自由に育ててもらいました。 大学はAPU(立命館アジア太平洋大学)の国際経営学部に進み、卒業後は別の会社で働いていました。

社長になったのは、「自然な流れで気づいたら」というよりも、コロナ禍で事業環境が大きく変わったタイミングで、会社としても新しい打ち手や組織体制に早めに舵を切る必要があると判断したからです。

先代とも話し合い、スピード感を持って動ける体制にするために、比較的早い段階でバトンを受け取ることにしました。そこからは、技術を軸にしつつ、次の世代に向けた組織づくりも含めて、全体の方向性を決めていく役割を担っています。

── リーダーとして、組織づくりで意識されていることはありますか。

山中 社員一人ひとりをプロフェッショナルとして見て、その意見を大切にすることです。

父の世代は、カリスマ的なトップが「右向け右」で引っ張るスタイルが多かったと思いますが、変化の激しい現代では、そのやり方だけに頼るのは難しいと感じています。

今の旭プレシジョンには、20代・30代のメンバーも増え、それぞれの持ち場で責任を持って仕事をしてくれている人たちが多くいます。

メンバーをプロフェッショナルだと考えているからこそ、「こうしたほうがいい」「ここが気になる」といった意見をきちんと出してもらい、それを踏まえて物事を進めていきたいと思っています。みんなで話し合いながら、より良い形を一緒に考えるスタイルを大事にしています。

また、新しいことへのチャレンジも歓迎したいと考えています。うまくいくかどうかだけで判断するのではなく、そのときにどう考えて動いたのかというプロセスも含めて評価することで、前向きに挑戦しやすい組織にしていければと思っています。

── 京都ハンナリーズ(Bリーグ)とのパートナーシップも話題です。これはどのような経緯だったのでしょうか?

山中 きっかけをつくってくれたのは、当社の広報担当である下坂です。お父さまがバスケットボール選手・高校教員として指導に関わってこられたという縁もあって、本人もバスケットボールにとても詳しいんです。

彼女から、「広報活動の一環として、スポーツ支援を通じて地域に貢献する取り組みをしてはどうか」という提案がありました。

ちょうど工場の近くに新しいアリーナができるタイミングでもありましたので、地域を一緒に盛り上げるパートナーとして、京都ハンナリーズさんとご一緒することを決めました。

── 社内からのボトムアップで決まったわけですね。

山中 そうですね。経営側から「こういうことをやろう」と決めて動いた案件ではなく、現場から出てきたアイデアが形になった例だと思います。

こうした取り組みも含めて、社員が「これをやってみたい」と思ったことが、会社としての動きにつながるような環境をつくることが、自分の役割だと考えています。

スポーツ支援を通じて、社員が「うちの会社はこんなこともやっているんだ」と誇りに思ってくれたら嬉しいですし、地域の方々に旭金属グループの名前を知っていただくきっかけにもなる。そういう意味で、双方にとって良い取り組みになればと思っています。

世界の変化に対応できる強い体質に

── 京都という土地でビジネスを行う意義についてはいかがですか?

山中 京都は「一見さんお断り」のような閉鎖的なイメージがあるかもしれませんが、実は非常に革新的な街でもあります。長く続いている企業ほど、伝統を守りながら常に新しいことに挑戦している。「新しいもの好き」なんですよね。

また、短期間で「安く早く」という関係よりも、品質や信頼をベースにした長期的で深いお付き合いを重視する文化があります。我々も単なる加工業者ではなく、長く信頼されるパートナーとしてお客様と共に歩んでいきたいと考えています。

── 今後はどのように舵を取っていきますか?

山中 やはり、世界情勢の変化に対応できる「強い体質」を作りたいと思っています。 2026年以降も、アメリカの情勢や中国との関係など、先が読みにくい状況が続くでしょう。 そうした荒波に飲み込まれないよう、しっかりとした土台を作りつつ、リスクを分散し、より広い視野を持つ必要があります。

そのカギとなるのが、やはり「人」と「組織」です。 韓非子に「物は宜(よろ)しき所にあり、材は施(ほどこ)す所にあり」という言葉があります。 適材適所で、その人の能力が最大限に発揮される場所に配置することが、組織としての力を最大化することにつながります。 ラボによる独自の技術開発力と、社員一人ひとりが生き生きと活躍できる組織力。この二つを武器に、京都から新しい価値を世界に発信し続ける企業でありたいと考えています。